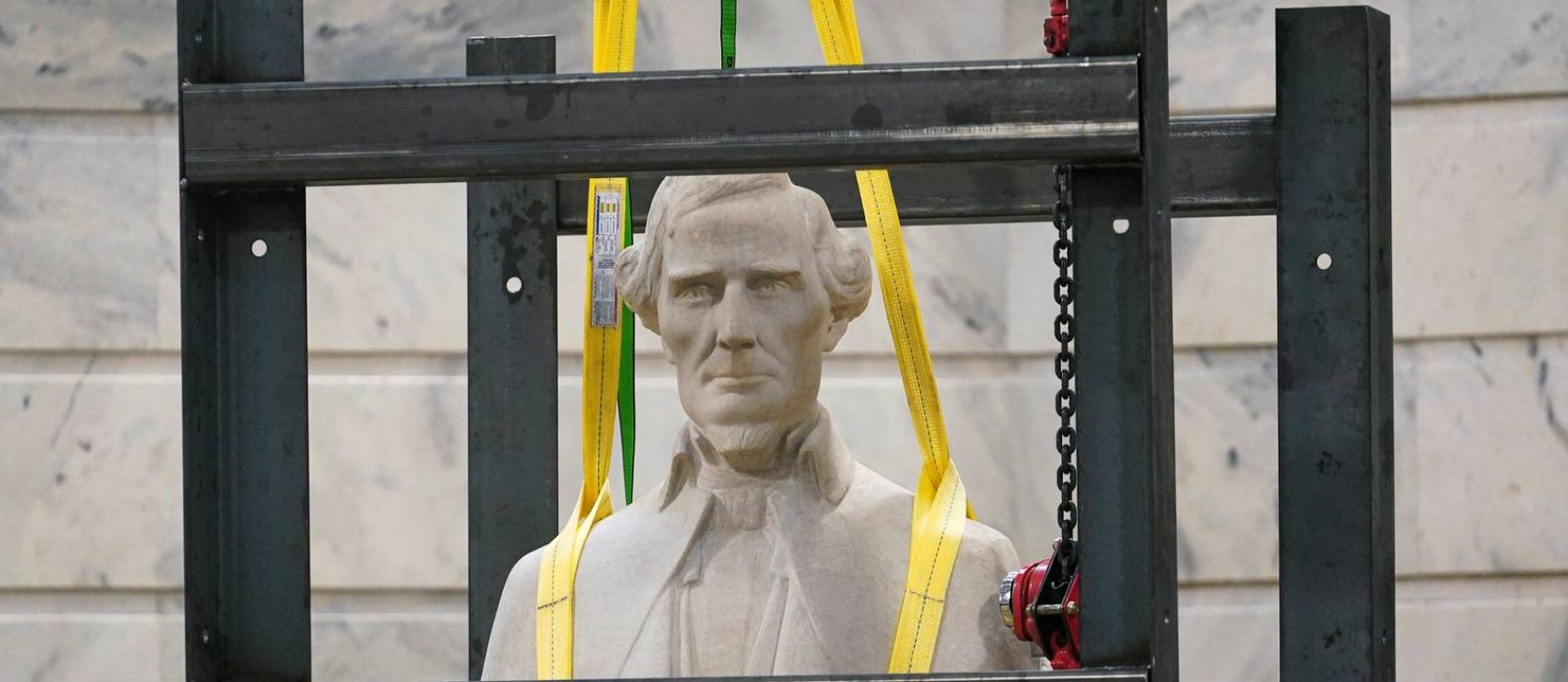

Uma das repercussões do movimento antirracista que seguiu o assassinato de George Floyd é o aprofundamento do debate sobre como e às margens de quem a História é contada. Estátuas de escravocratas, generais confederados e colonizadores foram derrubadas por manifestantes que as veem como símbolos de dominação, genocídio e violência, dando cara a uma antiga demanda para que as visões dominantes do passado sejam revistas.

Os episódios incendiaram um debate sobre o papel que os monumentos exercem e seu significado social. Alguns historiadores argumentam que as estátuas são patrimônios históricos e, portanto, devem ser preservadas. Removê-las, eles dizem, pode facilitar um esquecimento da História. Outros, no entanto, entendem as esculturas como ícones opressores que devem ser ressignificados.

Entrevista : 'A praça pública não é lugar para exaltar figuras que causaram tanta dor', diz historiador

O patrimônio público tem um papel-chave na formação da memória social, explica Amilcar Pereira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para ele, mudar a História não deveria ser um problema, pois a disciplina está em processo intermitente de construção. A seu ver, manter ou não os monumentos diz respeito ao tipo de sociedade em que desejamos viver.

— Queremos uma sociedade em que todos os seres humanos sejam tratados em termos de igualdade? Para isso, quais memórias precisamos celebrar, inclusive de maneira pública? — indaga o historiador. — Todo o movimento para derrubar estátuas de traficantes de pessoas escravizadas, de racistas, de generais confederados vai no sentido de pôr em xeque a História contada através do patrimônio.

Questionar o significado destas obras não é um fenômeno novo: estátuas de Luís XV foram ao chão durante a Revolução Francesa, em 1789. Com o colapso soviético, bustos de Lenin e Stálin tiveram o mesmo destino. A imagem do fim do regime de Saddam Hussein é a derrubada de sua estátua em Bagdá, por soldados americanos. São, mais que tudo, sinais de rupturas de regime.

Para o historiador Kirk Savage, professor da História da Arte na Universidade de Pittsburgh, no entanto, o fenômeno atual deve ser compreendido de outra maneira:

— O que vemos nos Estados Unidos, e talvez no Brasil, é diferente, porque esses monumentos não são marcos de um regime político em particular. São símbolos da supremacia branca que está entremeada na formação dos nossos países e das nossas sociedades — diz o especialista em monumentos.

Nos Estados Unidos, segundo levantamento feito em 2019 pelo Southern Poverty Law Center, há ao menos 1.741 símbolos confederados, concentrados no Sul. Muitos deles são controversos desde que foram erguidos, majoritariamente entre 1890 e 1920, nos primeiros anos da segregação.

— Esses monumentos são representados como se fossem vencedores, mas, na realidade, os confederados perderam a Guerra Civil Americana — lembra Ana Lúcia Araujo, da Universidade Howard, especialista na história transnacional da escravidão. — De certa maneira, no entanto, a guerra simbólica foi ganha por eles, principalmente no Sul, onde a segregação continua bastante forte.

Leia ainda: Análise: Enquanto americanos dão uma virada em relação ao racismo, Trump volta no tempo

Nos EUA, o debate ganhou força em 2015, após o massacre de Charleston, na Carolina do Sul, quando nove negros foram mortos em um crime racial. Desde então, mais de 120 monumentos confederados foram removidos, mas muitas discussões e promessas não resultaram em nada.

Desta vez, no entanto, a demanda por uma revisão histórica é mais ampla, mirando exploradores como Cristóvão Colombo, que descobriu o continente americano em 1492 — estátuas suas foram vandalizadas em várias cidades dos Estados Unidos e do México — e colonizadores como o rei belga Leopoldo II. Até mesmo Winston Churchill, herói da Segunda Guerra, tornou-se alvo graças a partes controversas de seu legado.

Espaço para contexto

O que fazer com estas obras é uma discussão paralela. Historiadores que defendem as remoções apresentam algumas hipóteses: podem ser levadas para parques de estátuas, como os construídos na Europa Oriental para abrigar esculturas soviéticas; outra opção é levá-las para museus, onde podem ser discutidas e contextualizadas. No entanto, o alto custo de manutenção e a falta de espaço e interesse podem ser empecilhos.

Lidar com a memória de um passado opressor é um esforço universal. Na Alemanha, símbolos e apologias ao nazismo são proibidos. Na França, negar o Holocausto é crime. A Argentina cogita implementar uma lei similar contra aqueles que negarem a ditadura no país. Em Buenos Aires, é proibido que espaços públicos tenham o nome de funcionários do regime militar.

A Espanha, por sua vez, tem sua Lei de Memória Histórica, que, entre outros aspectos, determina a remoção de símbolos franquistas de prédios e espaços públicos. Em 2019, após um prolongado imbróglio judicial, o corpo do ditador Francisco Franco (1939-1975) foi exumado. Seus restos mortais foram retirados do Vale dos Caídos, memorial para vítimas da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) que vinha se tornando destino da extrema direita europeia.

Saiba mais: Após 44 anos, corpo do ditador Francisco Franco é retirado de monumento nacional na Espanha

No Brasil, uma lei de 2013 exige que ruas não levem o nome de figuras que defendam ou sejam relacionadas com a escravidão. No fim de 2019, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou uma lei distrital que proíbe o uso de nomes de torturadores reconhecidos pela Comissão da Verdade em espaços públicos. A cidade de São Paulo, em paralelo, tem um projeto para renomear ruas que homenageiam figuras da ditadura. Entre 2015 e o início de 2020, cinco logradouros tiveram seus nomes trocados. Restam ao menos 33.

Borba gato

Por aqui, a polêmica dos monumentos também não vem de hoje. Em 2019, o desfile histórico da Mangueira levou à Sapucaí uma réplica do Monumento às Bandeiras coberto com o sangue indígena e com palavras como “ladrões” e “assassinos”. Três anos antes, a escultura original, no Parque do Ibirapuera, amanheceu coberta de tinta, tal qual a estátua de Manuel de Borba Gato, também na capital paulista.

A representação do bandeirante está no centro do debate atual: motivados pelo movimento internacional, internautas passaram a defender sua remoção. O escritor e jornalista Laurentino Gomes, autor de duas séries sobre a História do Brasil — a primeira inclui o best-seller “1808”, e a trilogia mais recente, “Escravidão” (Globo Livros), terá o segundo volume lançado este ano — , se posicionou contra, defendendo que a imagem deve ser preservada “como objeto de estudo e reflexão”, desencadeando um debate público sobre o assunto. Para Amilcar Pereira, por exemplo, a estátua deveria ser posta em um museu:

— Ao meu ver, a praça pública não é um lugar para exaltar uma pessoa que causou tanta dor a partir de uma perspectiva tão colonizadora, violenta e hierarquizante — afirma o historiador. — Essa discussão passa por entender os privilégios estabelecidos na sociedade brasileira, e a população branca precisa entender que o Brasil tem no racismo uma marca fundamental.