Leyner, el guardián que busca saciar la sed de sus muertos

Su familia es numerosa, como numerosa fue su pérdida.

Asumió el liderazgo de la comunidad y habla por las víctimas de todos.

“Hemos soñado 17 años que nuestra gente nos pide agua”. Una de las escenas que Leyner Palacios Asprilla recuerda del 2 de mayo del 2002 es la de dos mujeres jóvenes que murieron cuando trataban de sacar agua de un grifo en la casa cural. El agua todavía corría cuando él llegó, un día después de que una pipeta cayera sobre el techo de la iglesia San Pablo Apóstol, en Bojayá, Chocó, y explotara en el templo que servía de refugio a unas 600 personas que se resguardaban del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares. Vio los cuerpos de las dos jovencitas de 15 o 16 años, postradas sin vida, esperando todavía por el agua que no beberían más.

Bajo su voz se escuchan las lanchas a motor que se deslizan cerca de la orilla del río Atrato. Casi se puede ver la espuma blanca que dejan a su paso sobre el agua que es de un café más claro que el las ventanas del Palacio Episcopal de la capital chocoana, al que todos llaman “el convento”. Allí, en un salón amplio y fresco, Leyner, de una piel más oscura que el color de las ventanas y con una expresión más rígida y solemne que la del Atrato cuando atardece, vuelve a recordar que en la masacre de Bojayá le mataron a 28 familiares y cuatro amigos.

La familia Palacios fue, quizás, la que más sangre derramó ese día. Esa misma sangre ahora recorre el mundo bajo la piel de Leyner, contando, una y otra vez, que en ese pueblo escondido a cuatro horas en lancha de Quibdó ocurrió una de las peores masacres del conflicto armado colombiano y que hasta el sol de hoy no han podido velar a sus muertos como lo dictan sus tradiciones suyas y de sus ancestros. Es por eso que les piden agua en los sueños, explica Leyner. Piden que les recen, que los despidan como se debe, con un velorio y una novena que les permitan llegar al cielo.

La familia Palacios fue, quizás, la que más sangre derramó ese día. Esa misma sangre ahora recorre el mundo bajo la piel de Leyner, contando, una y otra vez, que en ese pueblo escondido a cuatro horas en lancha de Quibdó ocurrió una de las peores masacres del conflicto armado colombiano y que hasta el sol de hoy no han podido velar a sus muertos como lo dictan sus tradiciones suyas y de sus ancestros. Es por eso que les piden agua en los sueños, explica Leyner. Piden que les recen, que los despidan como se debe, con un velorio y una novena que les permitan llegar al cielo.

***

Los 22 hermanos Palacios Asprilla hoy están dispersos entre Bojayá, Quibdó –donde vive Leyner–, Medellín y Bojayá. En las navidades de antes, hasta 100 hermanos, tíos y sobrinos se reunían en la casa de los abuelos, pero hasta eso lo perdieron por la masacre que los sacó de Pueblo Nuevo, el barrio de Bellavista, en Bojayá, donde se asentó buena parte de la familia de Leyner, llegada del poblado de Pogue, a tres horas de allí. Los combates que comenzaron el 1° de mayo hicieron que las familias de Pueblo Nuevo salieran de sus casas y, esquivando balas de unos y otros, atravesaran el puente que los llevaba hasta la parte del casco urbano donde estaba la Iglesia.

Leyner no llegó al templo. Se resguardó en la Casa de las Agustinas. Después del “bombazo”, como cientos de bojayaceños, atravesó el río hasta Vigía del Fuerte, el municipio antioqueño frente a Bojayá, porque los enfrentamientos no cesaron. La pipeta de 40 libras que lanzaron los guerrilleros de las Farc cerca de donde se refugiaban los paramilitares del bloque paramilitar Élmer Cárdenas no detuvo el fuego cruzado. Aunque en Vigía se acercaron a uno de los comandantes guerrilleros, 'Chucho', para pedirle que se detuvieran y les dejaran rescatar a sus muertos y heridos, este les respondió que, si se regresaban por el río, “ellos no respondían”.

Sobre una hoja blanca, Leyner dibuja un mapa para ilustrar cómo ocurrió la masacre. Una flecha señala la huida al pueblo antioqueño; otra flecha, en dirección contraria, señala el regreso al día siguiente. El 3 de mayo, Leyner y otros pobladores lograron entrar a la “carnicería” en que terminó convertida la Iglesia, para socorrer, como pudieron, a quienes quedaron vivos. Recuerda que el cuerpo de un joven muerto trancaba la puerta que comunicaba la casa cural con la iglesia.

Leyner no llegó al templo. Se resguardó en la Casa de las Agustinas. Después del “bombazo”, como cientos de bojayaceños, atravesó el río hasta Vigía del Fuerte, el municipio antioqueño frente a Bojayá, porque los enfrentamientos no cesaron. La pipeta de 40 libras que lanzaron los guerrilleros de las Farc cerca de donde se refugiaban los paramilitares del bloque paramilitar Élmer Cárdenas no detuvo el fuego cruzado. Aunque en Vigía se acercaron a uno de los comandantes guerrilleros, 'Chucho', para pedirle que se detuvieran y les dejaran rescatar a sus muertos y heridos, este les respondió que, si se regresaban por el río, “ellos no respondían”.

Sobre una hoja blanca, Leyner dibuja un mapa para ilustrar cómo ocurrió la masacre. Una flecha señala la huida al pueblo antioqueño; otra flecha, en dirección contraria, señala el regreso al día siguiente. El 3 de mayo, Leyner y otros pobladores lograron entrar a la “carnicería” en que terminó convertida la Iglesia, para socorrer, como pudieron, a quienes quedaron vivos. Recuerda que el cuerpo de un joven muerto trancaba la puerta que comunicaba la casa cural con la iglesia.

“Se recogió hasta con pala. Lo que se creía que era un cuerpo, como se pudo se llevó hacia allá”. Las partes que lograron recoger fueron trasladadas a una fosa común de cinco metros cuadrados, de donde la Fiscalía y Medicina Legal, seis días después, exhumaron para comenzar a identificar a los muertos. A 46 centímetros de profundidad empezaron a aparecer las bolsas con los cadáveres. Pero ni el clima ni las condiciones de seguridad permitieron terminar la inspección que realizaba una decena de funcionarios. Varios de ellos terminaron enfermos. La lluvia no permitía continuar las excavaciones.

Un informe de las primeras inspecciones dibujaba así la difícil situación: “Se recomienda en relación con el recurso humano, por las difíciles condiciones climáticas y epidemiológicas de la zona, contar con personal resistente a las condiciones ambientales y que cuente con todas las vacunas que se requieren”. Más adelante, agregaba: “La recomendación técnica es, por la lluvia abundante de la zona, que se tengan motobombas, carpas o un sistema de drenaje, porque se dificultan los trabajos de excavación. Falta de personal, problemas de logística, problemas de seguridad y supervivencia (alimentación y alojamiento), falta de comunicaciones y falta de transporte”.

Las primeras diligencias de la Fiscalía dieron cuenta de 74 muertos y 53 heridos. Los fallecidos terminaron ascendiendo a 79 en la iglesia pero, para la comunidad de Bojayá, allí no estaban recogidas todas las personas que murieron. En este listado, no dieron cuenta de algunas personas que murieron allí, entre ellas, varios bebés en gestación (Ver historia anexa 'La lucha de Heiler para demostrar que perdió a sus 7 hijos’). Leyner hace cuentas de seis no nacidos, con lo que serían 85 víctimas en la iglesia, más cinco personas que fueron asesinadas en Vigía del Fuerte y siete en Napipí, en el contexto de los mismos enfrentamientos que llevaron a la masacre de Bojayá: 97 en total.

Leyner cuenta que solo hasta noviembre de 2017 hubo un reconocimiento oficial de que, en las diligencias de exhumación y reconocimiento, algunos cuerpos quedaron juntos y sin identificar. Fueron 15 años de insistencia los que permitieron abrir la posibilidad de que comenzaran a subsanarse los errores que se habían cometido y que tienen hasta hoy sin duelo a los bojayaceños. Y las puertas que tocaron no fueron solo en Quibdó, ni siquiera en Colombia, donde lograron el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, sino por todo el mundo, con una parada fundamental en La Habana, Cuba.

El 13 de agosto del 2014 fue el primero de los ocho viajes de Leyner a la sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Desde ese primer contacto con los negociadores, el líder bojayaceño empezó a pedirles lo que llevaba años pidiendo dentro y fuera de Colombia: la exhumación e identificación de su gente. Cuenta que desde el primer viaje, los miembros de las Farc le manifestaron su intención de pedirles perdón. Él, como emisario de su comunidad, quedó con la tarea de consultar si su gente estaba dispuesta a recibirlo.

Y sí, la comunidad de Bojayá sí quiso que le pidieran perdón, pero con condiciones: una de estas, que desde la mesa se presionara la decisión de exhumar a los cuerpos; y otra, que del acto participaran guerrilleros de todos los niveles de las Farc que tuvieron algo que ver con la masacre. “Logramos convertir a algunos miembros de la guerrilla y del Gobierno en aliados del proceso”, cuenta Leyner.

Esa alianza se tradujo, en el 2015, en el comunicado conjunto 62, que abrió la puerta a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto. El caso de Bojayá quedó incluido entre las prioridades de ese acuerdo gracias a que las víctimas convencieron a la ONU, primero, y al entonces director de Medicina Legal, Carlos Valdés, después. Él fue hasta la mesa y allí habló de la importancia de identificar a los muertos y desaparecidos para construir la paz, porque para los bojayaceños el perdón debía responderles algunas preguntas: “¿Por qué iban a pedir perdón? ¿Por haber matado a quién? Un perdón, sin claridad de qué fue lo que pasó, ¿qué sentido tiene?”, se pregunta Leyner al recordar esos días.

Con Medicina Legal y la mesa de La Habana de su lado, solo faltaba convencer a la Fiscalía. Para ello, llevaron hasta el pueblo a Eliana Quintanilla, la fiscal de derechos humanos que estaba a cargo del caso. Consiguieron los recursos para pagarle el transporte a ella y su equipo hasta el poblado ribereño, donde sostuvieron reuniones “tensas”. Pero, según cuenta Leyner, lograron sensibilizarla sobre por qué, para ellos, era tan importante volver sobre los cuerpos y obtener la certeza aplazada por tantos años de quién era quién.

Un informe de las primeras inspecciones dibujaba así la difícil situación: “Se recomienda en relación con el recurso humano, por las difíciles condiciones climáticas y epidemiológicas de la zona, contar con personal resistente a las condiciones ambientales y que cuente con todas las vacunas que se requieren”. Más adelante, agregaba: “La recomendación técnica es, por la lluvia abundante de la zona, que se tengan motobombas, carpas o un sistema de drenaje, porque se dificultan los trabajos de excavación. Falta de personal, problemas de logística, problemas de seguridad y supervivencia (alimentación y alojamiento), falta de comunicaciones y falta de transporte”.

Las primeras diligencias de la Fiscalía dieron cuenta de 74 muertos y 53 heridos. Los fallecidos terminaron ascendiendo a 79 en la iglesia pero, para la comunidad de Bojayá, allí no estaban recogidas todas las personas que murieron. En este listado, no dieron cuenta de algunas personas que murieron allí, entre ellas, varios bebés en gestación (Ver historia anexa 'La lucha de Heiler para demostrar que perdió a sus 7 hijos’). Leyner hace cuentas de seis no nacidos, con lo que serían 85 víctimas en la iglesia, más cinco personas que fueron asesinadas en Vigía del Fuerte y siete en Napipí, en el contexto de los mismos enfrentamientos que llevaron a la masacre de Bojayá: 97 en total.

Leyner cuenta que solo hasta noviembre de 2017 hubo un reconocimiento oficial de que, en las diligencias de exhumación y reconocimiento, algunos cuerpos quedaron juntos y sin identificar. Fueron 15 años de insistencia los que permitieron abrir la posibilidad de que comenzaran a subsanarse los errores que se habían cometido y que tienen hasta hoy sin duelo a los bojayaceños. Y las puertas que tocaron no fueron solo en Quibdó, ni siquiera en Colombia, donde lograron el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, sino por todo el mundo, con una parada fundamental en La Habana, Cuba.

El 13 de agosto del 2014 fue el primero de los ocho viajes de Leyner a la sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Desde ese primer contacto con los negociadores, el líder bojayaceño empezó a pedirles lo que llevaba años pidiendo dentro y fuera de Colombia: la exhumación e identificación de su gente. Cuenta que desde el primer viaje, los miembros de las Farc le manifestaron su intención de pedirles perdón. Él, como emisario de su comunidad, quedó con la tarea de consultar si su gente estaba dispuesta a recibirlo.

Y sí, la comunidad de Bojayá sí quiso que le pidieran perdón, pero con condiciones: una de estas, que desde la mesa se presionara la decisión de exhumar a los cuerpos; y otra, que del acto participaran guerrilleros de todos los niveles de las Farc que tuvieron algo que ver con la masacre. “Logramos convertir a algunos miembros de la guerrilla y del Gobierno en aliados del proceso”, cuenta Leyner.

Esa alianza se tradujo, en el 2015, en el comunicado conjunto 62, que abrió la puerta a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto. El caso de Bojayá quedó incluido entre las prioridades de ese acuerdo gracias a que las víctimas convencieron a la ONU, primero, y al entonces director de Medicina Legal, Carlos Valdés, después. Él fue hasta la mesa y allí habló de la importancia de identificar a los muertos y desaparecidos para construir la paz, porque para los bojayaceños el perdón debía responderles algunas preguntas: “¿Por qué iban a pedir perdón? ¿Por haber matado a quién? Un perdón, sin claridad de qué fue lo que pasó, ¿qué sentido tiene?”, se pregunta Leyner al recordar esos días.

Con Medicina Legal y la mesa de La Habana de su lado, solo faltaba convencer a la Fiscalía. Para ello, llevaron hasta el pueblo a Eliana Quintanilla, la fiscal de derechos humanos que estaba a cargo del caso. Consiguieron los recursos para pagarle el transporte a ella y su equipo hasta el poblado ribereño, donde sostuvieron reuniones “tensas”. Pero, según cuenta Leyner, lograron sensibilizarla sobre por qué, para ellos, era tan importante volver sobre los cuerpos y obtener la certeza aplazada por tantos años de quién era quién.

***

En la memoria de Leyner no solo habita el río de sangre que dejaron las jovencitas que encontró en la cocina de la casa cural, ni las partes de cuerpos regadas por el recinto destruido al que llegó para rescatar lo que quedaba por rescatar. También recuerda a los suyos cuando estaban vivos. Mientras mira los nombres y las fotos consignados en el informe del Centro de Memoria Histórica sobre Bojayá, suelta algunas descripciones sobre quiénes eran, como el guardián de la memoria en el que se ha convertido con los años y las luchas.

A Emiliano Palacios lo recuerda como un hombre “dicharachero, muy alegre, apasionado por los asuntos de la política”. Era un agricultor muy trabajador que mantenía la alegría del pueblo. Era su primo, como Benjamín Palacios (‘Mochito’), de quien dice que era “cascarrabias” y por eso la gente lo molestaba. Era un agricultor y pescador de 56 años. Con Emiliano se fueron su esposa y sus ocho hijos y con ‘Mochito’ nueve más, además de su pareja.

Leyner se encuentra en el informe con la foto de un joven de piel blanca: “Le decíamos El Paisa”, dice, aunque su nombre era Javier Antonio Sánchez. Tenía 18 años. No era de los Palacios, pero se crió con un hermano de él. “Era muy buen estudiante, muy aplicado, muy educado. Estaba muy presto a recibir los consejos del que se los daba”. Y a ‘Pescador’, Luis Eduardo Mosquera Palacios, lo recuerda porque todos los días bajaba por el río, frente a Bellavista, con un anzuelo de pesca. Luego, subía por todo el pueblo vendiendo sus pescados. “En un pueblo sin televisión, la gente se divertía viendo hacer fuerza al otro para sacar al pescado del agua”, explica. Esa era la vida que llevaban hasta que el conflicto arreció y arrasó.

A Emiliano Palacios lo recuerda como un hombre “dicharachero, muy alegre, apasionado por los asuntos de la política”. Era un agricultor muy trabajador que mantenía la alegría del pueblo. Era su primo, como Benjamín Palacios (‘Mochito’), de quien dice que era “cascarrabias” y por eso la gente lo molestaba. Era un agricultor y pescador de 56 años. Con Emiliano se fueron su esposa y sus ocho hijos y con ‘Mochito’ nueve más, además de su pareja.

Leyner se encuentra en el informe con la foto de un joven de piel blanca: “Le decíamos El Paisa”, dice, aunque su nombre era Javier Antonio Sánchez. Tenía 18 años. No era de los Palacios, pero se crió con un hermano de él. “Era muy buen estudiante, muy aplicado, muy educado. Estaba muy presto a recibir los consejos del que se los daba”. Y a ‘Pescador’, Luis Eduardo Mosquera Palacios, lo recuerda porque todos los días bajaba por el río, frente a Bellavista, con un anzuelo de pesca. Luego, subía por todo el pueblo vendiendo sus pescados. “En un pueblo sin televisión, la gente se divertía viendo hacer fuerza al otro para sacar al pescado del agua”, explica. Esa era la vida que llevaban hasta que el conflicto arreció y arrasó.

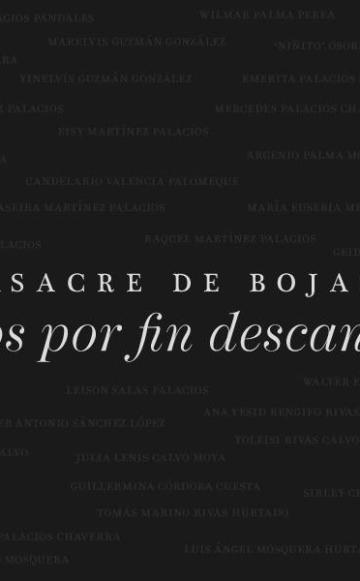

Juan Alberto, Luz del Carmen, Geidy, Raquel, Yaseria, Yenny, Elena, Jhon Fredy, Mercedes, Yarleisy, Angie, Elvia Tulia, Moisés… los nombres se suceden uno a otro, viejos y viejas, niños y niñas, todos hacían parte del mismo tronco familiar de Leyner. Ahora, por fin, les llegó su hora de descansar. “Este es el paso, ahora sí, para iniciar la sanación de Bojayá”. El pueblo vivió y vive “un infierno” y, sin la posibilidad de velar a sus muertos, quedaron en situación de “inseguridad espiritual”.

Para Leyner, después del velorio, la gente de Bojayá será más fuerte. “Yo creo que si ese ritual se realiza, mis familiares llegarán al cielo y se convertirán en ángeles para brindarnos protección”. Para eso, tendrán que pasar nueve días de oraciones con sus noches, en los que las ánimas de los fallecidos los visitarán para ser despedidos.

En la cultura de los bojayaceños, cuando una persona muere se enciende una vela y se pone en un altar junto a un vaso de agua al que se le mete una ramita del monte que escogen los sabedores del pueblo. La luz es para alumbrar el camino oscuro de la muerte. La rama, para que puedan beber agua. Después de 17 años de sueños con los idos y resistencia de los que quedaron, los muertos de Bojayá dejarán de tener sed.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Enviado especial de EL TIEMPO

Quibdó, Chocó

Twitter: @LopezJuanDa

Para Leyner, después del velorio, la gente de Bojayá será más fuerte. “Yo creo que si ese ritual se realiza, mis familiares llegarán al cielo y se convertirán en ángeles para brindarnos protección”. Para eso, tendrán que pasar nueve días de oraciones con sus noches, en los que las ánimas de los fallecidos los visitarán para ser despedidos.

En la cultura de los bojayaceños, cuando una persona muere se enciende una vela y se pone en un altar junto a un vaso de agua al que se le mete una ramita del monte que escogen los sabedores del pueblo. La luz es para alumbrar el camino oscuro de la muerte. La rama, para que puedan beber agua. Después de 17 años de sueños con los idos y resistencia de los que quedaron, los muertos de Bojayá dejarán de tener sed.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Enviado especial de EL TIEMPO

Quibdó, Chocó

Twitter: @LopezJuanDa