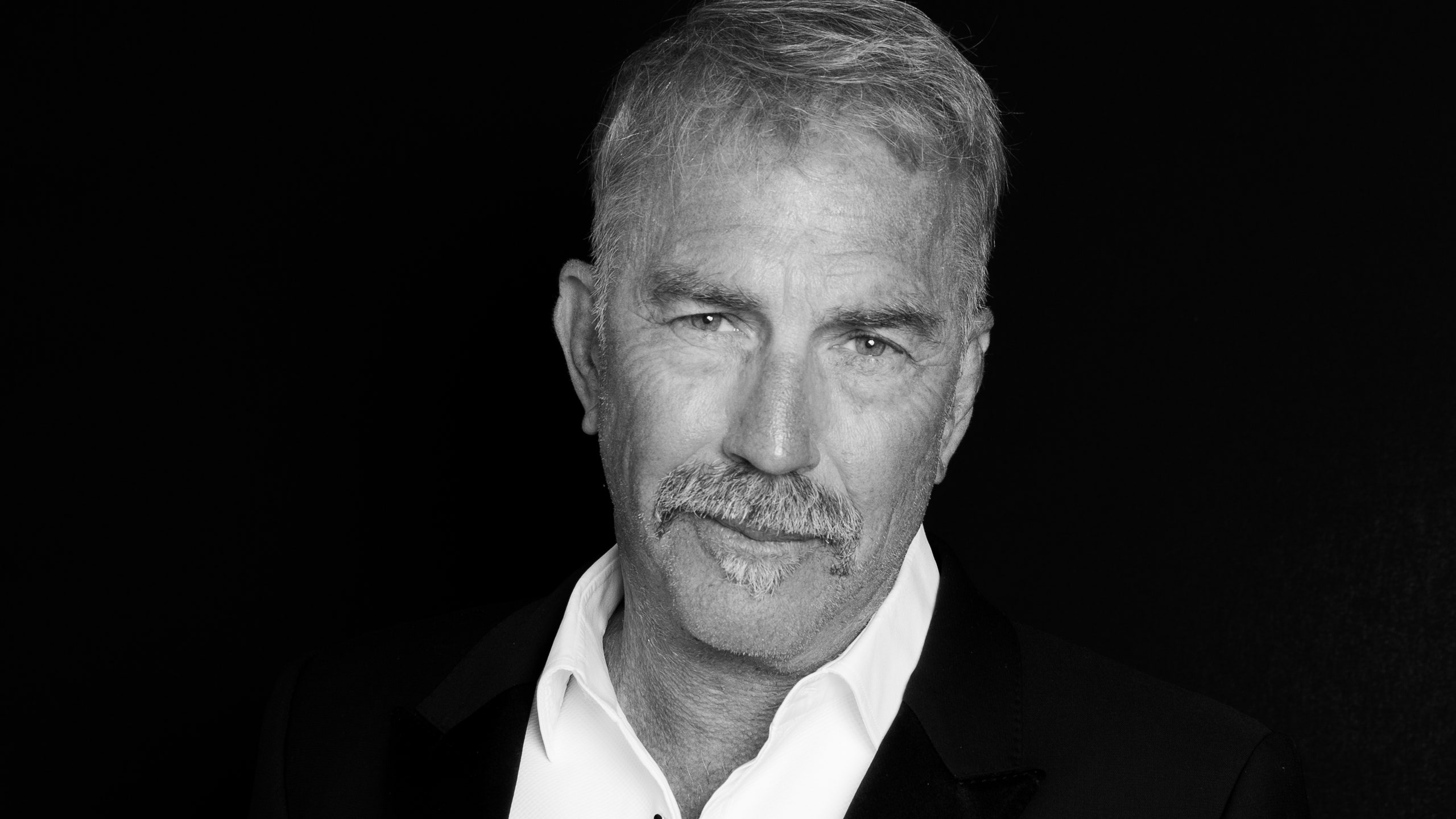

Una vedova che lotta per sopravvivere all’indomani di una tragedia. Un venditore e la sua focosa moglie che si scontrano violentemente con un’altra famiglia. Un misterioso massacro. Una coppia britannica con gli occhi spalancati di fronte alla promessa del West. Le storie che riempiono il primo capitolo di Horizon: An American Saga assumono una forma classica all’interno del genere western, drammi umani su uno straordinario sfondo tematico di destino manifesto. Ma Kevin Costner, alla sua prima regia dopo 20 anni, le frulla insieme in un unico, epico, complesso, irrisolto affresco.

Quest’ultimo aggettivo è particolarmente importante. In Horizon incontriamo decine di sognatori (il personaggio stesso di Costner, un solitario che si ritrova coinvolto in una faida contro la sua volontà, non entra in scena per un bel po’) ma la maggior parte delle loro storie non finisce con il film. Si tratta infatti del primo atto: l’inizio di quella che il regista spera sia una serie di più film che lui stesso finanzia e che si conclude con una grandiosa dichiarazione sui miti del West (i capitoli 1 e 2, che usciranno rispettivamente il 28 giugno e il 16 agosto, sono distribuiti dalla Warner Bros. in Nord America. Attualmente è in produzione il terzo capitolo). Ciò conferisce a Horizon una struttura che non ho mai visto in un film di questa portata: non esattamente episodica, ma nemmeno contenuta.

Questa rischiosità narrativa è una grande metafora del progetto complessivo di Horizon, in cui pare che Costner abbia già investito quasi 100 milioni di dollari. Si tratta di un’impresa imponente e incerta che sta per incontrare il suo primo pubblico al Festival di Cannes 2024, quando sarà presentato in anteprima domenica. Prima del grande giorno, Costner ha incontrato Vanity Fair per parlare della sua grande scommessa.

Perché Cannes per Horizon? Non è mai stato qui con un film prima d’ora.

«Avevo in mente questo festival circa due anni fa. Ho pensato che sarebbe stato importante per la vita di questo film perché era indipendente. Si trattava di un grosso masso che stavo per spingere in salita, e parte del successo del film dipende dal numero di persone che ne vengono a conoscenza e vanno a vederlo. Ho fatto film che hanno avuto davvero poca notorietà e che poi sono andati molto bene, ma qui c’era in gioco parecchio, ci stavo investendo molti soldi. E poi ovviamente ho pensato che mi sarebbe piaciuto venire a Cannes con un film. Ho sempre voluto farlo. Ho rimandato parecchie volte il momento di venire qui perché non era il mio film. Pensavo: “Un giorno verrò con il mio film”. È sempre stato parte del mio piccolo piano segreto. Ma questo non significava che sarebbe successo. Mi gratifica molto vedere ciò che Cannes è stata in grado di fare per me: nel mondo del cinema indipendente è importante».

Che cos’ha sperimentato a tale proposito? Come l’ha aiutata il festival?

«Alla fine, un film deve parlare da solo. Non faranno partecipare un film proiettandolo di domenica se non se la sentono, specialmente un film indipendente. Hanno rapporti con le grandi case di produzione e devono dargli un posto d’onore a prescindere dal motivo, ma per noi non hanno dovuto farlo. Quindi il segnale è che il film sta parlando da solo, e a gran voce».

Si tratta indubbiamente del primo film di una saga più lunga. Sono curioso di sapere come ha pensato di mettere insieme tutto per il primo film, per dargli la portata di un singolo film e allo stesso tempo preparare qualcosa di più grande.

«Quello che non volevo fare era saltare avanti e indietro da una scena all’altra. Ho notato che a volte rimanevo sullo stesso segmento per circa 30 o 40 minuti e poi passavo ad altro. Finché sentivo che era avvincente, finché dovevo caratterizzare tutti i personaggi ed ero costretto a farlo, dovevo resistere a molte delle convenzioni che vuole la gente».

Ecco perché chiedo.

«Mi venivano a cercare. Dicevo: “No, sono a mio agio”. “Beh, Kevin, nessuno sa che sei nel film”. Ho detto: “Lo capiranno. Mi farò vedere”. E alla fine mi sono fatto vedere, ma non potevo farci niente. Avevo bisogno, anzitutto, di far capire al pubblico che non sarebbe stato solo su di me. Sarà su molti di noi, e io avrò il mio tempo sullo schermo. Ce ne sarà di più nel terzo e nel quarto. Ma mi gratifica che la gente abbia accettato questi altri personaggi. Lo sentivo. Che erano dentro quella particolare storia».

Ha sempre saputo che, nel primo atto, il suo personaggio sarebbe apparso nel film relativamente tardi?

«Sì. In realtà, all’inizio entravo in scena un po’ più tardi, quindi ho dato retta a chi mi chiedeva: “Potresti arrivare un po’ prima?”. E così ho fatto. Ho anticipato di circa 10 minuti. [Ride] Cerco di ascoltare, ma a volte trovo che non abbia proprio senso».

Dilungarsi tanto a lungo su certi segmenti è audace.

«Sì, la battaglia dura 45 minuti».

Pensava di fare qualcosa di audace in tal senso?

«No. Mi sono reso conto che per alcuni era audace… questa cosa della saggezza convenzionale mi fa morire, perché come sarebbe se avessero tutti torto? Immaginiamo di smettere di parlare in questo istante. Che questo sia quanto, che l’intervista sia finita. Ma se parliamo per due ore, potremmo iniziare a perdere colpi. Ma in questo momento diciamo: “Senti, finché siamo davvero coinvolgenti…”. Sono molto scrupoloso sulla sceneggiatura. Se la sceneggiatura non funziona, capisco quando sta andando troppo per le lunghe».

Come ha pensato a ciascuna di queste storie? In questo scenario western, tanti personaggi diversi percorrono la loro strada, con i rispettivi drammi. Che cos’hanno detto collettivamente?

«Questa promessa americana… la gente stava cercando di raggiungerla, e molti di loro stavano cercando di raggiungere un mito. Un mito su quello che esiste esattamente lì. C’è forse un mito su quello che è realmente accaduto lì, su come si sono formate queste città. Questo era il punto: sfatare la storia. Tipo: “Non è affatto quello che è successo”. Quello che è successo è che sono arrivati dei tizi a piantare pali nel terreno perché a Chicago qualcuno sapeva che un treno sarebbe passato di qui. “Avrei fatto soldi in America, e questo ha sconvolto la vita di migliaia di persone e segnato la morte di una cultura che esisteva da 15.000 anni, perché qualcuno, da un punto di vista imprenditoriale, ha detto: ‘Il treno passa di qui e noi faremo i soldi’”».

Avendo diretto Balla coi lupi e Terra di confine, lei fa parte del tessuto del western nel cinema e parla di miti che sono intrinsechi al genere. Come pensa di affrontare la prospettiva indigena in questo senso, sfatando idee consolidate?

«Beh, non si può mai fingere di essere un nativo americano, di potersi immedesimare in quell’esperienza. Non mi posso immedesimare nell’esperienza afroamericana, non ho vissuto quell’esperienza quotidiana là fuori nel mondo. Non mi sono preparato per questo. Non mi sono presentato come un’autorità. Ho semplicemente capito, nel mio cuore, che sono solo persone e che devo trovare l’umanità e la ferocia di ciò che accade quando qualcuno viene a prendere ciò che è stato tuo, quando qualcuno distrugge il tuo stile di vita, il che alla fine si trasforma in una guerra totale. Alla fine, è stata una lotta a senso unico».

Presta attenzione all’evoluzione del western nei film?

«No».

No.

«No. Ho sempre pensato che quando Jimmy Stewart attraversava quel lago in La conquista del West, sembrava un montanaro. Così come la sua canoa, così come le persone che lo aspettavano a riva. Così ho capito subito la differenza tra ciò che i costumi possono fare in un film e ciò che una buona colonna sonora può fare in un film, e ciò che un buon dialogo può fare in un film: sono i dettagli che fanno la differenza, che creano momenti che non si possono dimenticare. Vedo ancora Jimmy Stewart che soffia su quella piccola pelliccia di castoro e la porge a Caroll Baker dicendo: “No, tienila tu”».

Anche se sembra molto moderno, per certi versi questo film ha una qualità classica. Ci sono riferimenti a Sentieri selvaggi e La conquista del West. Ma la struttura è unica.

«Non c’è bisogno di stravolgere il West per renderlo drammatico. Basta capire che stai camminando in salita con un sociopatico che inaspettatamente ha appena ucciso qualcuno e poi è stato umiliato perché il fratello è stato preso a calci. Non credi che sia assetato di sangue? Il problema è che se l’è presa con l’uomo sbagliato, che in realtà aveva paura di lui. Lo ha infastidito in un modo che lo faceva sentire insicuro di sé. Era una persona squilibrata che, per tutta la vita, aveva maltrattato le persone. E oggi non avrebbe fatto eccezione, eppure l’ha fatta. Ed è questo che succede là fuori. Ha scelto male».

Prova frustrazione quando vede qualche regista che cerca di dare una piega più drammatica al West?

«Non credo che frustrazione sia la parola giusta. Semplicemente, mi chiedo: mi sconcerta? Mi svaga?».

Aveva accennato al suo desiderio di portare qui a Cannes solo le attrici del film. Gliel’ho sentito dire, poi ho visto il film e…

«E poi ha avuto senso».

Poi ha avuto senso, perché (a differenza di molti film di genere western) in queste storie lei pone davvero al centro le donne.

«È quasi impossibile immaginare un West senza donne, non è vero? Il West non va avanti senza le donne. E capiscono che in fondo stavano cercando di mantenere le loro famiglie pulite e nutrite, e le donne venivano fatte lavorare fino alla morte. E se perdevano il marito, era quasi certo che la loro vita sarebbe diventata qualcosa di inimmaginabile, di brutto. Ecco perché il personaggio di Sienna Miller agisce così rapidamente per portare un uomo nella sua vita, perché sa quanto potrebbe essere vulnerabile e lo fa fregandosene della sua reputazione. E oggi questo sarebbe un tabù: È troppo veloce, si è mossa troppo in fretta. Non cerco complimenti perché ci sono donne nel film. A dire il vero, per me non ci sono, ma dominano il film. Ognuna di quelle donne domina quando è sullo schermo».

Apprezzo particolarmente l’inclusione nel cast di Jena Malone. Porta un’energia completamente diversa.

«Quando colpisce Abbey Lee su quella collina, le dà una cazzo di botta in testa. [Ride] È fantastico. Interpreta una mamma. È una mamma con un tizio che fa il venditore, e ha un affittuario che guadagna più del marito. Ha un figlio e vive praticamente nella sporcizia. Questa è la sua situazione. E se si lascia andare un’attrice come Jena Malone? Se ne andrà».

Questo è il primo film che torna a dirigere dopo circa 20 anni. Si è sentito un regista diverso, rivestendo questi panni?

«Ho sempre pensato che tutti gli altri fossero registi migliori di me. Li lascio fare le loro cose. Questo è ciò che sento, onestamente. Ma quando è arrivato il momento, visto che ho fatto abbastanza film, ho pensato che questo film ha un tono e deve essere mantenuto. Non so se sarei riuscito a perdonarmi se avessi visto scene come quella in cui [un personaggio femminile] fa il bagno e qualcuno avesse detto: “Dobbiamo tagliarla”, perché il desiderio delle donne di essere pulite e mantenere pulite le loro famiglie era massimo. La sensualità o la semplice idea di “Posso togliermi questo sporco di dosso?” si è trasformata in un momento molto sensuale [nel film] finché non è stata interrotta da una situazione voyeuristica, al che improvvisamente abbiamo visto la scena per quello che era, cioè che l’avevano rovinata. Nel momento in cui abbiamo capito che altri uomini la stavano guardando, non ci è piaciuta. Che cosa significa questo? È semplice: ci sono guardoni in ogni decennio, in ogni secolo. Ci sono persone violente in ogni decennio e in ogni secolo. Abbiamo molto in comune con le persone che sono venute a ovest. Quello che non possiamo paragonare, però, è quanto sia stato difficile per loro. Quanto sia stato pericoloso».

Ha già una data di inizio per la terza parte?

«Sì, ho iniziato da tre giorni, accidenti. E poi torno indietro. Sto lottando per girare altri 10 giorni, 12 giorni se ci riesco».

Questa lotta è diventata più facile o più difficile, man mano che si è addentrato nella storia?

«Più difficile. È più difficile perché per me è importante che la storia funzioni completamente. Ecco perché non devo dire “Oh mio Dio, è stato un successo”, ma devo reinventare una storia. So qual è la storia, ma per me è importante che diventi sempre migliore».